《あごあて》が食い込んで痛い……

《あごあて》がいまひとつぴったり合わない……

あご当てを変える前に、考えて欲しいこと

あご当ては悩みますよね!

構え方を変えるだけで解決する場合もありますし、

肩あての向きを変えたら解決する場合もあります。

あご当ては、似たような形でもちょっとした凹凸の具合が違うと

体への触れ方が全く変わるので、重要なパーツともいえます。

ただ、基本的にはあご当ても肩あても補助パーツです。

その目的は《自分と楽器との関係性を助けるに過ぎない》

……と思っておくことをオススメします。

あご当てが合わない3つの原因

- 構え方(頭・アゴ・首・肩・腕の動かし方)

- 肩あて(形、取り付けの向き・高さ)

- あごあて(凹凸具合、取り付け位置)

あごあて対策・その1 構え方を考えてみよう

現代奏者ならではの悩み

あごあて無しで演奏すればいいじゃん!

……といったら身も蓋もないですよね。

でも、昔はあご当てなんて使っていなかった。

バロックヴァイオリンの当時、あご当てはなかった。

バイオリンを使って行くうちに、

演奏を工夫していくうちに道具が発達してきた。

だけど、「基本は楽器と自分をどう触れ合わせるか」です。

そこに思いを馳せてみていただきたいのです。

あご当てを使うのは何のため?

じゃあ、あご当てにアゴで触れる目的は何なのかというと、

「楽器が、弓の動きに合わせてグラグラ揺れる」のを止めるというのが

主な役割です。

もしかしたら、教わり初めの時には

「楽器を落とさないように、肩とアゴで挟む」

と教わったことがあるかもしれません。

正確には

・楽器を弓で演奏しやすいように、

・グラグラしない程度のチカラ加減で

・肩に乗せてあるバイオリンを、

・あご当てに触れて、止めておく

というのが、私の考える《あご当ての使い方・考え方》です。

突然ですが、あごあてチェック!

あご当てが合わないと感じる時のチェックポイントがいくつかあります。順番に見ていきましょう。

あご当てチェック・その1 体のどこが痛む?

まずやることは、自分へのインタビューです。「痛むのはどこか」「不快感を生んでいるのはどこか」を演奏する自分にインタビューしてみましょう。

あご当てチェック・その2 その痛みは何のせい?

次に質問することは、「なぜ痛むの?」「なぜ、不快感が生まれているの?」を探してみましょう。圧迫されているから?あごあての表面がザラザラしているから?虫歯が痛いから?……痛みや不快感の直接の原因をさがしましょう。

あご当てチェック・その3 痛みの最初のきっかけは、なに?

もうひと頑張りです。痛みの原因を、作り出しているのは何かを調べましょう。何がきっかけで、痛むような原因が作られたのでしょうか?

圧迫感のせいで痛むなら、

何が何に向かっているせいで

どこを圧迫していますか?その圧迫する動きは、何のために必要ですか?

もしその圧迫が必要でないなら……

それをやめる方法は、どんなものがありますか?

圧迫感のせいと思っていたけど、丁寧に観察してみると、皮膚に炎症が起きているせいだったりもします。そして、その炎症が過度の圧迫によるのか、汗によるのか、対処も変わってくることでしょう。

ただ、多くの場合は過度の圧迫……「そこまでしなくてもいいのに!」という力の入れすぎによるものです。

このようにして、自分を苦しめているのが、あご当てそのものなのか、あご当ての使い方(体の動かし方)にあるのか、あるいはあご当てとは全く関係ないところにあるのかを、調べていきましょう。これが、快適なあご当ての使い方を見つける方法です。

あごあて対策・その2 肩あてを考えてみる

あご当てがあわないとき、肩あてを外す(あるいは、付ける)だけで改善することがあるます。また、肩あてを使っている人なら、肩あての向き・高さをちょっと変えるだけで、いい具合に変わることがあります。

どんな風に肩あてを調整すればいいか。それは、さっきの「快適なあご当ての使い方」と同じように、肩あてについて考えてみましょう。あるいは、こんな記事もあるので参考にしてみてください

→→肩あての使い方・構え方を変えたら音色が変わったレッスン実例(ヴィオラ)

肩あてと体の関係を変えるエクササイズ【YouTube動画リンクあり】

あごあて対策・その3 あご当てを考えてみる

あご当ては、肩あてよりもデリケートな部品です。顔の皮膚に触れますから当然でしょう。

大事なのは、凹凸の具合です。楽器への試着をして、試奏するのがいいです。何タイプもあって、代表的な形には名前が付いています。でも、名前はどうでもいいこと。大事なのは凹凸具合です。

多くの人は、あご当てを分類するとき「テールピースをまたいでいるか、いないか」で分類します。このほかに機能で分類する方法がありますので覚えておいてください。

あご当てには「お皿型」「止まり木型」の2タイプの機能があります。市販されているあご当てのほとんどは、その両方の特徴が微妙に混ざっていますので、ご自身の構えが「あごで挟む受け皿」を必要としているのか「あごで引っ掛ける止まり木」があれば楽に弾けるのか等、検討の基準にしてみてください。

あご当て取り付けのこと

あご当ては、お手元の楽器をよく見ると分かりますが……楽器そのものを締めつけています。この締めつける力の具合、金具の角度、コルクの厚さ・薄さ・ヘタリ具合、によっては楽器を壊してしまう危険性があります。

あご当て・肩あてなどのご相談は、行きつけの楽器屋さん・工房がある場合には、そうしたところで相談されるのもよいかと思います。

いちろーたはこう思う

「1構え方、2肩あて、3あご当て」の順番で変えていけばいい

この順番で試せば、トータルで安上がりです。どんな楽器でも・どんなあご当てでも・どんな肩あてでも、その状況なりの最適な演奏ができる構え方をマスターしていたら、楽器の性能を引き出すことはたやすいことです。それができると、道具の良し悪しや、道具に応じた使い方がわかるようになっていきます。「何が満足で、何が不満なのか」ということも、明確に言えるようになります。

まずは、構え方を考えてみよう

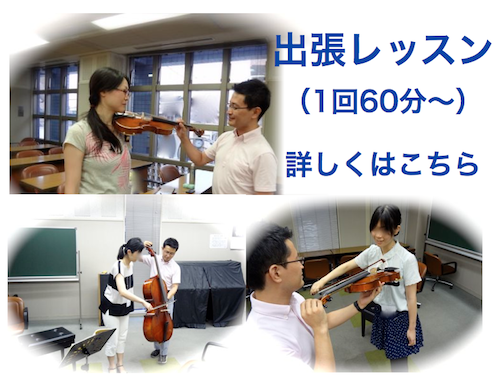

構え方のレッスンを試したうえで「このあご当て・肩あては変えたほうがいいよね」という結論に至った場合には、楽器屋さんでの試着・試奏への立会いサービスも致します。お問い合わせ下さい。(現在は試着・試奏への立ち会いサービスは行っておりません)

音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?

もしあなたが、

- 音は出るけど、なぜか響かない

- 練習しているのに上達している気がしない

- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい

そんなふうに感じているなら──

メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。

毎日ちょっとずつ、

演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。

いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」

今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。

👇メルマガ登録はこちらから

コメント