ヴォーカリストの鈴木重子さんから、声や呼吸、そしてノドの仕組みについて学ぶ機会がありました。

このシリーズでは、鈴木重子さんから学んだことのなかで、とくに私が驚いたこと「えっ、なにそれ面白い!」そして「えっ、ぜんぜん意味わかんないよー!」ということも紹介していきます。

「じゃあ本題に入りましょう♪」

「じゃあ本題に入りましょう」鈴木重子さんはそう言って、次のようなテキストを読みはじめました。

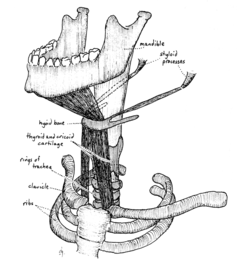

喉頭の上部は、舌の付け根にある舌骨《ぜっこつ》から吊りさがっています。

『歌手ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』「喉頭の全体像」より(80ページ)

私は耳を疑いました。というか、何を言い聞かせられているか、まったくわかりませんでした。首の仕組みを見てみると、たしかに、舌骨は喉頭の上にあるんです。図を見ても明らかです。そして、喉頭の下には気管があるんです。これも図を見ればよくわかります。

でも、それがどうやって、そこに位置づけられているかなんて考えたことがありませんでした。「吊りさがっている」ってどういうことなんでしょうか。

見つけたのがコレ

Pharynx and Larynx – voice anatomy

舌骨が、あごの下から伸びる筋肉でぶら下がっているように見えます。舌骨の下にも筋肉が伸びていて何かがぶら下がっています。その他にも、筋肉や骨などの結びつきがあるようです。複雑だなぁ……。

バイオリニストには思いもよらないノドの不思議

呼吸のための息の通り道《気管》は、舌骨にぶら下がっているだけ。カラダがどんな姿勢であっても、筋肉や軟骨の弾力だけで細かな調整がなされてしまうんですね。すごい!

「息をしなきゃ!」って思わなくても呼吸をしていられるなんて、本当によかった!

管楽器の場合は、音の創出のために息を直接使いますから、呼吸を意図的に操作する必要があります。でも、弦楽器演奏の場合は、どんな呼吸をしていても、音に直接関係はありません。がんばって息を吸う必要もないし、頑張って息を止めておく必要もないし、頑張って吐き出し必要もないんですね。

みなさんは、演奏するために《呼吸》のことをどのように考えて使っていますか?そして、《舌》や《のど》のことはどんなふうに気をつけていますか?

そして、気をつけた結果が、演奏の役に立っているか、それとも、邪魔をしているか観察してみたことはありますか?もしも考えたことがなかったなら、ぜひこれをきっかけに考えてみてくださいね。

鈴木重子さんの所感

この日のことを、鈴木重子さんはFacebookでこのように語っています。

今回のテキスト

声・声帯まわりの講義にあたって、鈴木重子さんが用意してくれたテキストはこれ。この本のなかの「喉頭のマッピング」という章を、声を出してまわし読みしましたよ。

音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?

もしあなたが、

- 音は出るけど、なぜか響かない

- 練習しているのに上達している気がしない

- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい

そんなふうに感じているなら──

メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。

毎日ちょっとずつ、

演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。

いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」

今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。

👇メルマガ登録はこちらから

コメント